يحظى الخط العربي بمكانة خاصة في الحضارة العربية الإسلامية، إذ يرتبط بالصورة المرئية لكلام الله عز وجل، وهو القرآن الكريم، ولهذا تبارى الخطاطون في رسمه في أبهى صورة، وعلّمه الأستاذ للتلميذ بترحاب وأريحية،وفاخر التلميذ بتجويده للخط على يدي أستاذه، وتفاخر بتقليد خطوطه، واستمرت هذه الشجرة الطيبة منذ القرن الثاني الهجري تقريبًا، ولا تزال تُنبت براعم متميزة حتى يومنا هذا، وأينعت ثمرة الخطاطين في قطر، وأنتجت ثمارًا طيبة، تؤكد على أن تلك المنطقة من شبه الجزيرة العربية، على الرغم من جدبها، قد شهدت حراكًا خطيًا ينبئ عن نهضة علمية وثقافية.

من ثمار هذه الشجرة الخطاط أحمد بن محمد بن صلاح بن غنيم المرواني، المكنى أبو حامد، المولود في قرية مرخ، من ضواحي مدينة أملج، التابعة لإمارة تبوك بالمملكة العربية السعودية، ولم يعرف عام ميلاده، ويبدو أنه ولد في أسرة ذات تاريخ في العلوم الشرعية، فقد شجعته على الرحيل في طلب العلم إلى الحجاز والبصرة والأحساء، ثم استقر به المقام في قطر، وتوفي ودفن فيها قبل سنة 1293هـ/ 1877م، وبها ولد ابنه الوحيد حامد في حي الجسرة بالدوحة في عام 1281هـ/ 1865م، ومن ثم يُعدُّ الجد الأكبر لأسرة آل حامد المرواني في قطر.

اشتهر المرواني بعلمه وورعه، وبتجويده للخط العربي، وبرسائله في فن تجويد القرآن الكريم، أحد أهم العلوم الشرعية، حيث درس الفقه المالكي والشافعي، واشتهر بحفظه لمتون أمهات كتب الفقه، وللمنظومات الفقهية والنحوية والبلاغية، وعلى الرغم من مشقة طلب العلم حينئذ، فقد ثابر واجتهد، وخط بعض المخطوطات بيديه، منها رسالة انتهى من كتابتها في 14 المحرم 1271هـ/ 26 سبتمبر 1854م، نسخها في الحجاز أثناء إقامته فيها طلبًا للعلم، وهي رسالة منتخبة من كتب فن التجويد، وقسمها إلى سبعة فصول، تسبقها مقدمة، وتلحق بها خاتمة، تحدث فيها عن مخارج الحروف، وصفاتها، والنون الساكنة والتنوين، الرءات، والمد والقصر، وحروف اللين، واختتمها ببيان أنواع الوقف اللازم، وهي جميعًا أحكام لا يمكن اتقان تجويد القرآن الكريم إلا بمعرفتها. والمخطوطة يوجد منها ثلاث نسخ، الأولى بمكتبة جامعة الملك سعود، والثانية في مكتبة الملك فهد بالرياض، والثالثة بدار الكتب القطرية بالدوحة، والأخيرة من الواضح أنها أقدم النسخ حيث كتب عليها تاريخ النسخ 1267هـ/ 1850م.

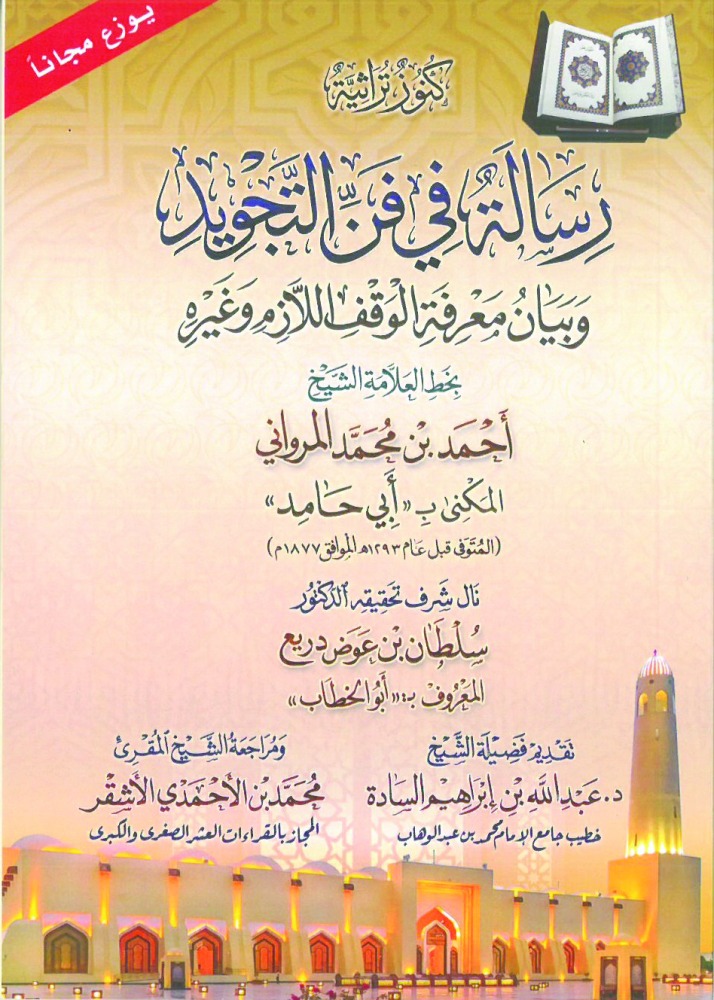

ولم يتح لي الاطلاع على أي من نسخ هذه المخطوطة، إلا أن الكتيب الصغير، الذي حققه الدكتور سلطان بن عوض آل دريع، بعنوان «رسالة في فن التجويد وبيان معرفة الوقف اللازم وغيره»، الصادرة في الدوحة عام 1444هـ/ 2022م، ذكر أنها نسخت بخطه، على الرغم من أن النص المنشور لم يتضمن في خاتمته ما يشير إلى ذلك، كما اعتدنا عند مطالعة المخطوطات، رغم أنها تضمنت تاريخ النسخ، لكن فيما يبدو أنه قام بنسخها لقراءاته الشخصية، ولهذا لم يحرص على أن يدون عليها اسمه، على الرغم مما احتوته من فوائد علمية في علم تجويد القرآن الكريم، كما ذكر المحقق في مقدمته.

كما نسخ في فقه النكاح كتاب «مشكاة المصباح في شرح العدة والسلاح» من تأليف الشيخ عبد الله بن عمر بامخرمه الحضرمي الشافعي (907-972هـ/ 1501-1564م)، مؤرخة بالثامن من ذي القعدة 1273هـ/ 29 يونيو 1857م، وبهامشها بعض الشروحات والتنقيحات بخط المرواني؛ عبارة عن توضيح لبعض المسائل الفقهية، التي أضافها أثناء نسخ المخطوطة، وذلك استنادًا إلى مصادر أخرى اطلع عليها، ويدون في نهاية هذه الشروح، كمصدر لمعلوماته، بعض عناوين الكتب، وآراء بعض الأئمة والفقهاء، ومنهم الإمام مالك بن أنس (93-179هـ / 711-795م)، وأبو حنيفة النعمان (80-150هـ/ 699-767م)، وأبو حامد الغزالي (450-505هـ/ 1058-1111م) وغيرهم، كما رجع لكتب: «روضة الطالبين « و»منهاج الطالبين» للنووي (631-676هـ/ 1233-1277م) في الفقه الشافعي، وجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود للسيوطي (849-911هـ/ 1445-1505م)؛ ما يدل على سعة اطلاعه، وعلى علمه الموسوعي، ويؤكد على أنه كان خطاطا وفقيها وعالما ومهتما بنسخ الكتب والمخطوطات؛ لتكون عونا له يرجع إليها إذا ما اقتضت الحاجة.

وما يدعم أنه كان خطاطًا، ما اطلعت على نماذج من كتاباته، كتبت بخط حسن وجيد، بالرقعة والنسخ، وتنوعت ما بين الشعر والفقه وعلوم اللغة العربية، وخاصة النحو، فقد نسخ الأجرومية، ما يوحي بأنه كان موسوعي الاهتمام والتأليف. والأجرومية كتاب بعنوان «المقدمة الأجرومية في مبادئ علم العربية» من تأليف فقيه النحو المغربي ابن أجروم (ت. 723هـ/ 1323م)، يستعرض فيها الكلام وأنواعه، ولم يكتف المرواني بنسخها؛ بل نسخ مخطوطة أخرى في شرحها من تأليف الشيخ عمر بن عبد الرحيم البصري (ت. 1185هـ/ 1771م)، بعنوان «الفوائد النحوية في شرح الأجرومية»، وفيما يبدو أنه تعلمها على يدي والده، حيث شاع حينئذ حفظ متون هذه الكتب، باعتبارها وسيلة تعلّم أساسيات النحو، وقد حظيت الأجرومية باهتمام فقهاء النحو، فكتب عنها عبد الرحمن المكودي (ت. 807هـ/ 1405م) «شرح المقدمة الأجرومية»، وأحمد زيني دحلان (1232-1304هـ/ 1816-1886م) «شرح متن الأجرومية»، ومحمد محيي الدين عبد الحميد (1317-1391هـ/ 1900-1972م) «التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية»، ومحمد بن صالح العثيمين (1347-1421هـ/ 1929-2001م) «شرح الأجرومية».