الجن فريقان مسلمون آمنوا بالنبي وجائرون بعيدون عن الحق

الصفحات المتخصصة

27 نوفمبر 2015 , 07:13ص

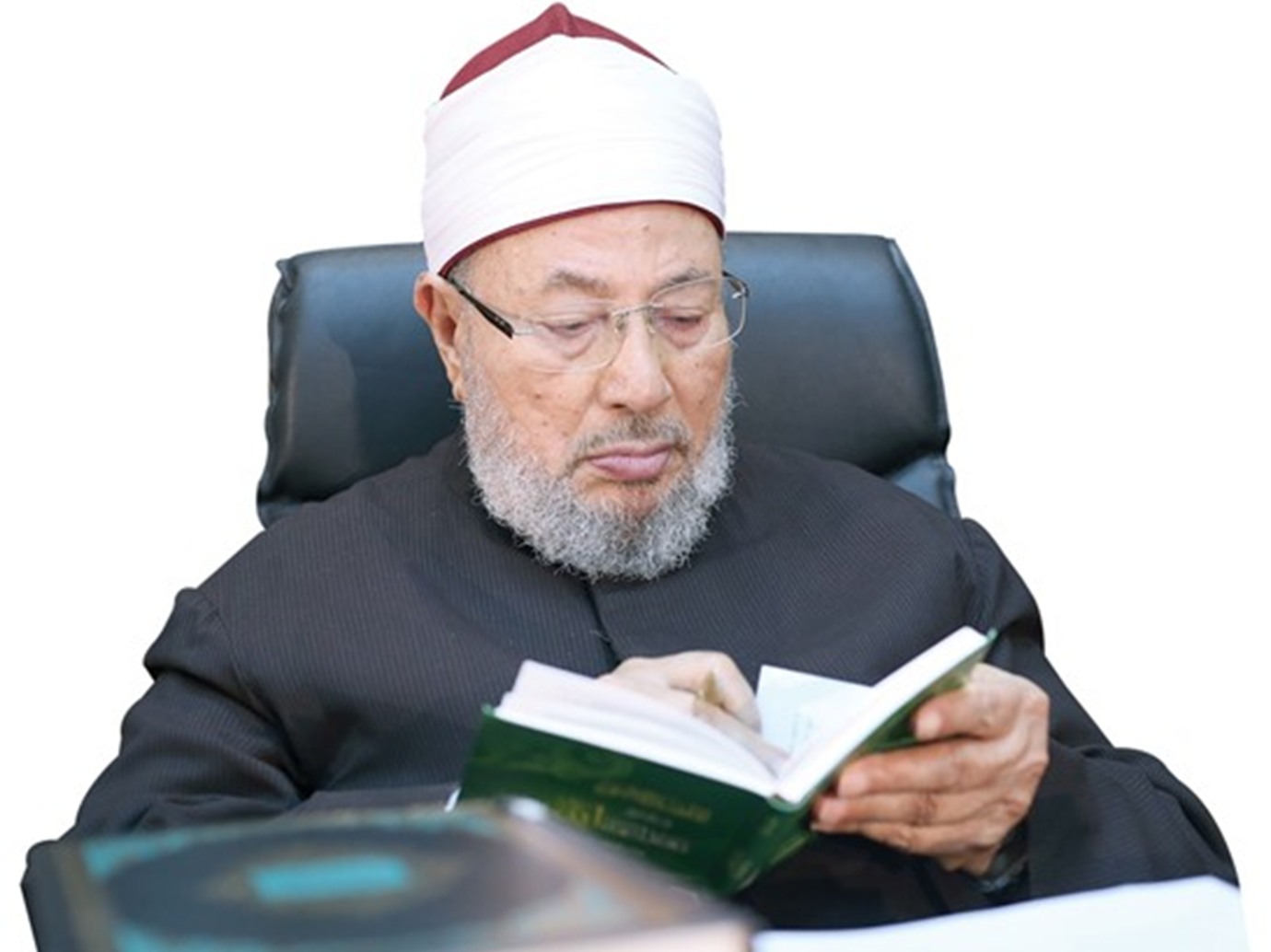

يوسف القرضاوي

كان من أكبر أمنياتي أن أتوجه لكتابة تفسير مختصر للقرآن الكريم، وعزمت على ذلك وأعلنت هذا الأمل المتجدد، ودعوت الله أن يحققه لي، ليكون حاشية في مصحف قطر، بخط الخطاط المتقن عبيدة البنكي السوري، وبدأت بتفسير سورة الفاتحة وسورة النبأ، لكني وجدت أن ما يجول في خاطري من معاني القرآن يأبى أن يتقيد بحاشية مطبوعة على المصحف، فخرجت عن هذه الخطة إلى الكتابة المسترسلة، على طريقتي في التأليف التي اعتدتها منذ كتابي الأول: الحلال والحرام في الإسلام.

ووفق الله فأتممت تفسير جزء عم، وهأنذا قد أتم الله عليّ تفسير جزء تبارك، وأسأل الله أن يبارك في الوقت والجهد لأتم ما أؤمله من تفسير كتابه. وهذا جزء تبارك بين أيديكم، وقد قدمت -على طريقتي في تفسير جزء عم- لكل سورة بذكر أهم مقاصدها، ثم أفسر سائرها، جزءًا جزءًا، وآية آية، جاعلًا اهتمامي الأول أن أفسر القرآن بالقرآن، ثم بالسنة الصحيحة، جامعا بين العقل والنقل، والرواية والدراية، مستعينا أولا بالتأمل، ثم بقراءة التفاسير المهمة والاقتباس منها، ولن يعدم القارئ فيه فائدة، وسيجد فيه الخطيب والمحاضر والمدرس والداعية زادا نافعا.

لا شكَّ أنه لما حدث أمر كثرة الشُّهُب في السماء والرَّمْيُ بها؛ هال ذلك الإنس والجن، وانزعجوا له، وارتاعوا لذلك، وظنُّوا أنَّ ذلك لخراب العالم، كما قال السُّدِّيُّ: لم تكن السماء تُحرس إلا أن يكون في الأرض نبيٌّ أو دينٌ لله ظاهر، فكانت الشياطين قبل محمد صلى الله عليه وسلم قد اتخذت المقاعدَ في السماء الدنيا، يستمعون ما يحدث في السماء من أمر، فلما بَعث الله محمدًا نبيًّا، رُجِمُوا ليلةً من الليالي، ففزع لذلك أهل الطائف، فقالوا: هلك أهل السماء. لِمَا رأوا من شدَّة النارِ في السماء، واختلاف الشُّهُب، فجعلوا يعتقون أرِقَّاءَهم ويُسَيِّبون مَوَاشيَهم، فقال لهم عبدُ يَالِيل بن عمرو بن عُمَير: ويحَكم يا معشر أهل الطائف، أمسكوا عن أموالكم، وانظروا إلى معالم النجوم، فإن رأيتموها مستقرَّة في أمكِنَتِها فلم يهلِك أهلُ السماء، إنما هذا من أجل ابن أبي كبشة- يعني: محمدًا صلى الله عليه وسلم- وإن أنتم لم ترَوْها، فقد هلك أهل السماء. فنظروا، فرَأَوْها، فكَفُّوا عن أموالهم. وفزعت الشياطينُ في تلك الليلةِ، فأتَوْا إبليسَ، فحدَّثوه بالذي كان من أمرهم، فقال: ائتوني من كلِّ أرض بقبضَةٍ من ترابٍ أَشَمُّها. فأتَوْه، فشَمَّ، فقال: صاحبُكم بمكَّة. فبعث سبعةَ نفرٍ من جِنِّ نَصِيبِينَ، فقدموا مكَّةَ، فوجدوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قائمًا يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن، فدنوا منه حرصًا على القرآن، حتى كادت كَلاكِلُهم تُصيبُه، ثم أسلموا. فأنزل الله تعالى أمرَهم على نبيِّه صلى الله عليه وسلم.

طبيعة الجن واختلافهم في الإيمان والكفر واختلافهم في الجزاء على عقائدهم وأعمالهم:

{وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا * وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا * وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا * وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا * وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا * وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا * لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا}.

يقول تعالى مُخبِرًا عن الجنِّ: إنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم: {وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ} أي: دون فريق الصَّالحين مراتب ودرجات ودركات، {كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا} أي: طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة. أي: كنَّا قبل استماع القرآن جماعاتٍ مُتفرِّقين، ومذاهبَ وعقائدَ وأديانًا متقطعة وأهواءً مختلفة لا جامعة تجمع بينها.

قال ابن عباس، ومجاهد وغير واحد: {كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا} أي: منَّا المؤمن، ومنا الكافر.

وقوله: {وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا} أي: نعلم أن قدرة الله حاكمةٌ علينا، وأنَّا لا نُعجِزُه في الأرض، ولو أمَعَنَّا في الهرب، فإنه علينا قادر، لا يُعجِزه أحدٌ منَّا.

والمعنى: أنَّا ظنَّنا ظنًّا راجحًا قبل سماع القرآن ومعرفة سبب امتلاء السماء بالحرس الشديد والشُّهب: أنَّ الله قادر علينا، وأننا في قبضته وسلطانه، فلن نفوته إنْ أراد بنا أمرًا أينما كنا، ولن نستطيع أن نُفلت من عقابه هَرَبًا إنْ طَلَبنا.

{وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ} يفتخرون بذلك، وهو مفْخَرٌ لهم، وشرَفٌ رفيعٌ، وصفةٌ حَسنَة.

والمعنى: أنَّا لمَّا سمعنا القرآن، وما اشتمل عليه من الهُدى، صدَّقنا به وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم تصديقًا جازمًا، فقد تدرَّجنا في الاقتناع حتى بلغنا إلى اليقين.

وقولهم: {فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا} البَخْس: النقص في الثواب، والرَّهَق: لحوق الذُّلّ. أي: فآمنوا- أيُّها الجنُّ- بالربِّ إيمانًا كاملًا، واسْتَسْلموا له، فَمَنْ يؤمن بربِّه إيمانًا صحيحًا، فلا يخاف نقصانًا من عمله وثوابه، ولا يخاف أن يُحمَّل ما لا يُطيق.

قال ابن عباس وقتادة وغيرهما: فلا يخاف أن ينقص من حسناته، أو يُحمَل عليه غيرُ سيئاته، كما قال تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا} [طه:112].

الجن منهم المسلمون ومنهم القاسطون:

{وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ} (القاسطون): من قسط الرجل: إذا جار ولم يعدل. والمراد: الجائرون على أنفسهم بالكفر والمعاصي. وأما العدل فيقال فيه: أقسط الرجل. أي: عَدَل، فهو مقسط.

أي: مِنَّا المسلم، ومِنَّا الجائر عن الحق الناكب عنه.

أي: أنَّ قومنا بعد أن دعوناهم إلى الإسلام صاروا فرقتين: المسلمون الذين آمنوا بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والجائرون العادلون عن الحقِّ.

{فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا} أي: فَمَنْ استسلم لله صادقًا مخلصًا، فأولئك أصحاب المنازل الرفيعة الفضلاء، قَصَدوا باهتمام واجتهاد طريق الحقِّ وتوخَّوْه، وطلبوا لأنفسهم النجاة، وهو سبيل الرَّشاد والصَّواب. فكانوا من أهل الجنة، ينعَّمون فيها.

{وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} أي: وَقودًا تسعَّرُ بهم جهنم.

والمعنى: وأما الجائرون عن صراط الله المستقيم الذين اتَّبعوا الغيَّ، استجابةً لأهوائهم وشهواتهم، فكانوا لجهنَّم يوم القيامة كالحطب الذي يُعدُّ لتوقَدَ به النار، أو ليزيدَ به وقودها، إذ هم سيُطرحون ويُكبُّون في نار جهنم كما يُطرح ويُكبُّ الحطب في النار.

معنى {وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ}:

وقوله: {وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا * لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ} هذا من المعطوف على قوله: {أَنَّهُ اسْتَمَعَ}، فهو ممَّا أُوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف المفسِّرون في معنى هذا على قولين:

القول الأول: وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام، وعدلوا إليها، واستمرُّوا عليها، وهي التي جاءت في سورة فُصِّلت: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} [فصلت:30]، وفي سورة الأحقاف وغيرهما.

{لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا} أي: كثيرًا. والمراد بذلك: سَعَة الرِّزق، فإنَّ الماءَ الغَدَق وراءَه الحياة والسَّعة والنَّماء، كما قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [الأنبياء:30].

وهذا كقوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ} [المائدة:66].

وكقوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} [الأعراف:96]. وقال الله عز وجل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق:2-3].

وعلى هذا يكون معنى قوله: {لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ} أي: لنختبرهم. كما قال مالك، عن زيد بن أسلم: {لِنَفْتِنَهُمْ}: لِنَبْتَلِيَهم، من يستمر على الهداية ممَّن يرتد إلى الغَواية( )!

القول الثاني: {وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ}: أي طريقة الضلال {لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا} أي: لأوسعنا عليهم الرزق استدراجًا، كما قال: {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ} [الأنعام:44]. وكقوله: {أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ} [المؤمنون:55-56]. وله اتِّجاه، ويتأيَّد بقوله: {لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ}.

ولكن ممَّا يُضَعِّف هذا القول، أنه يخرُج بكلمة (الاستقامة) عن معناها المحبوب والمحمود دائمًا، ويجعل منها الاستقامة على طريق الضلالة، فكيف نسمِّيها استقامة، وهي اعوجاج عن طريق الحقِّ، وهو وَسَط قَيِّم، لا عوج فيه؟!

ومعنى {لِنَفْتِنَهُمْ}: لنختبرهم؛ يشكرون ويدومون على الاستقامة أم ينحرفون؛ لأن الامتحان يكون في السَّرَّاء كما يكون في الضرَّاء، وذلك بالثبات على الصَّلاح وعدم الأشَرِ والبَطَر.

وقوله: {وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا}

أي: عذابًا شاقًّا شديدًا موجِعًا مؤلِمًا.

والمعنى: ومَنْ يُعرض عن كتاب ربِّه المُنزَّل على نبيِّه صلى الله عليه وسلم، بعدم التوجُّه لتلقِّيه وتدبُّر معانيه، ويأْتِه أجلُهُ وهو على إعراضه، يُدخلْه مُذيقًا إيَّاه عذابًا شديدًا شاقًّا، في مكان ضيِّق لا يتَّسع لأكثر منه، لا يزداد إلا شدَّة، كما يُدْخَل السِّلك في الثَّقْب الضيِّق؛ ليذوق جزاء إعراضه عن دعوة ربِّه، وعدم استجابته لدين الله، واتباع كتابه.

قال ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وقتادة، وابن زيد: {عَذَابًا صَعَدًا} أي: مشقَّة لا راحة معها.

يتبع الجمعة القادمة إن شاء الله