القرضاوي: تصنيف سور القرآن إلى مكية ومدنية بحاجة لنظر

الصفحات المتخصصة

08 يناير 2016 , 07:12ص

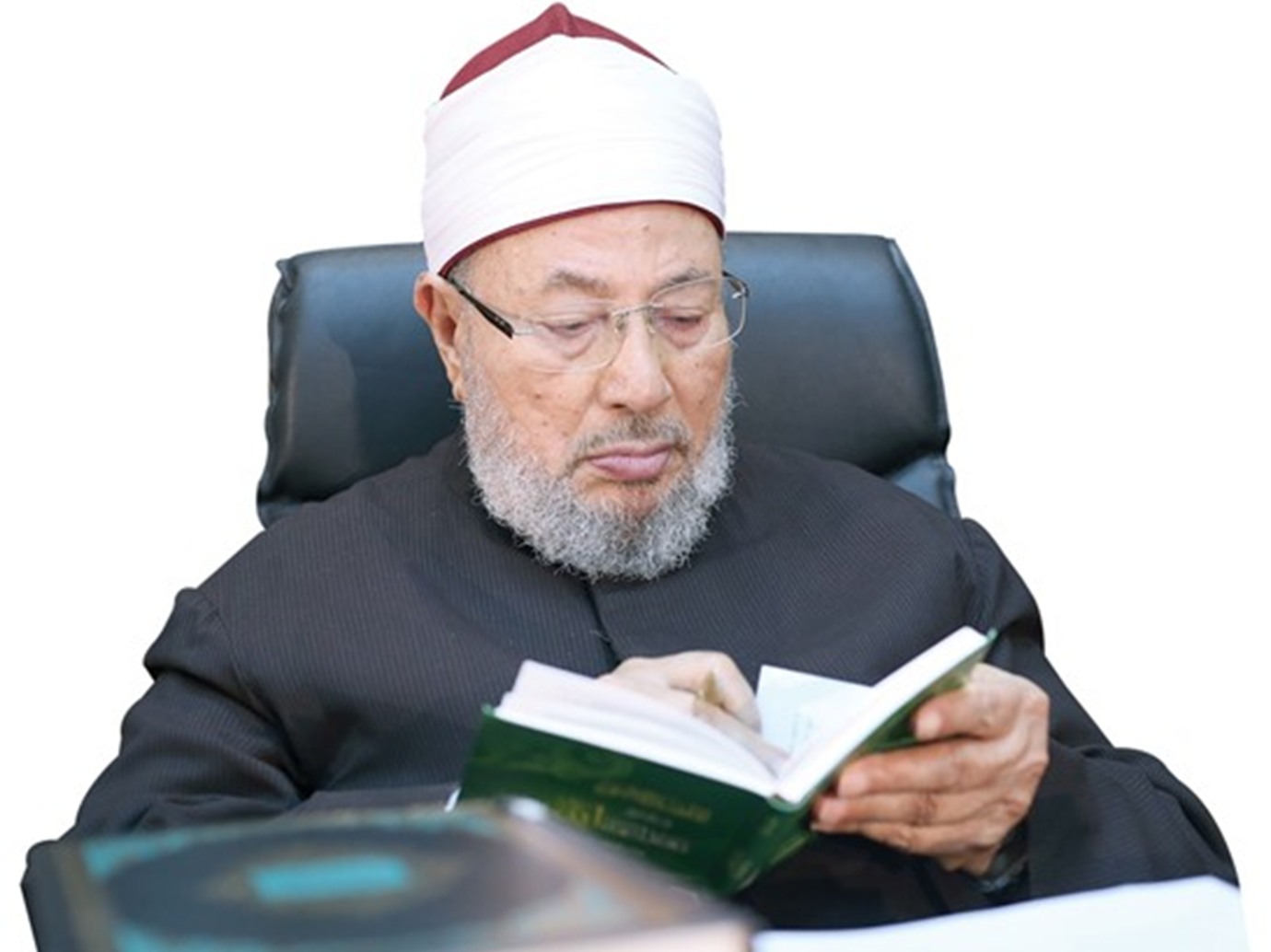

يوسف القرضاوي

كان من أكبر أمنياتي أن أتوجه لكتابة تفسير مختصر للقرآن الكريم، وعزمت على ذلك وأعلنت هذا الأمل المتجدد، ودعوت الله أن يحققه لي، ليكون حاشية في مصحف قطر، بخط الخطاط المتقن عبيدة البنكي السوري، وبدأت بتفسير سورة الفاتحة وسورة النبأ، لكني وجدت أن ما يجول في خاطري من معاني القرآن يأبى أن يتقيد بحاشية مطبوعة على المصحف، فخرجت عن هذه الخطة إلى الكتابة المسترسلة، على طريقتي في التأليف التي اعتدتها منذ كتابي الأول: الحلال والحرام في الإسلام.

ووفق الله فأتممت تفسير جزء عم، وهأنذا قد أتم الله عليّ تفسير جزء تبارك، وأسأل الله أن يبارك في الوقت والجهد لأتم ما أؤمله من تفسير كتابه. وهذا جزء تبارك بين أيديكم، وقد قدمت -على طريقتي في تفسير جزء عم- لكل سورة بذكر أهم مقاصدها، ثم أفسر سائرها، جزءًا جزءًا، وآية آية، جاعلًا اهتمامي الأول أن أفسر القرآن بالقرآن، ثم بالسنة الصحيحة، جامعا بين العقل والنقل، والرواية والدراية، مستعينا أولا بالتأمل، ثم بقراءة التفاسير المهمة والاقتباس منها، ولن يعدم القارئ فيه فائدة، وسيجد فيه الخطيب والمحاضر والمدرس والداعية زادا نافعا.

تفسير سورة المزمل

مكية السورة:

السورة مكيَّة عند المفسِّرين وعلماء القرآن، إلا الآية الأخيرة منها: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ...} [المزمل:20]، فقد اختُلف فيها، فقيل: إنها مدنيَّة، فهي في طبيعتها مخالفة لسائر آيات السورة، وقد ذُكر فيها القتال، وهو لم يشرع إلا في المدينة، قال تعالى: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [المزمل:20]. إن لم يكن ذلك من باب الإنباء بأمر مغيَّب يستقبله الرسول والمؤمنون على وجه المعجزة، وقد دلَّ على ذلك بقوله: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ...}.

وينبغي على المفسِّر التأمُّل في استثناء بعض الآيات من عامَّة السورة، لينسبها إلى المكيَّة والمدنيَّة، فكثيرًا ما يدخل فيها الظنون، بل الأوهام، {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [يونس:36].

ترتيب السورة في التنزل:

ولقد كثُرت أقاويل المفسِّرين وعلماء القرآن حول هذه السورة، والسور المنزَّلة في أوائل تنزيل القرآن، فمن المتفق عليه- كما صحَّت به الأحاديث-: أن أوائل سورة العلق: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} [العلق:1-5]. هذه الآيات الخمس هي الفوج الأول الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لقَّنه إيَّاها جبريل، حامل الوحي إلى الرسول ومَن قبله مِن الرُّسل الكرام. وهو ما ذكره الإمام البخاري في أوائل صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم اختلفوا في الدفعة أو الفوج التالي من الآيات، ويجب أن نكون متنبِّهين إلى أن السُّور لم تكن تنزل كاملة مرة واحدة، بل كانت تنزل الآيات الأولى في السورة غالبًا، ثم تنزل الآيات الأخرى بعد ذلك، وقد يتأخَّر نزولها، وقد تنزل على عدَّة مرات.

وبعض المفسِّرين ورجال القرآن، إذا رأوا كلمة الجهاد، أو المنافقين، أو الفتنة، أو الهجرة، في سورة غلب على ظنِّهم: أن السورة مدنيَّة. وهذا ليس دائمًا، فكم ذُكِرَت هذه الكلمات في السورة المكيَّة، وهو ليس بغريب في القرآن، فسياق الآيات أو السورة يقتضيها.

ومنْ تدبَّر القرآن تَدَبُّرًا كليًّا، وربطَ بعضَه ببعض، أوَّله بآخره، وآخرَه بأوله، وتأمَّل في آياته البيِّنات، على ما يحبُّ الله تعالى، وعلى ما دَعَا إليه رسوله، وعلى ما مضى عليه الكرام من أصحابه، لن يجد غرابة في أن توجد هذه الكلمات في القرآن المكي؛ لأن القرآن المكي يُعِدُّ للقرآن المدني، ويُهيِّئ لاستقباله وما فيه من أحكام، وأوامر ونواهٍ، وحكم وآداب، تتكامل كلها في نهج واحد، ونظام واحد، مترابط أوفق الترابط، {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء:82].

في سورة العنكبوت تقرأ فيها عن الجهاد في أوائلها: {وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [العنكبوت:6]. وفي آخرها ختمت بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} [العنكبوت:69]. والجهاد هنا هو تحمُّل المشقة والابتلاء والعذاب في سبيل الله.

وفي سورة النحل تقرأ قوله تعالى: {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} [النحل:110]. وقوله: {وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} [النحل:41].

ولا عجب أن يذكر القرآن الهجرة في السُّور المكيَّة، ومنها الهجرة إلى الحبشة، تهيئة لما بعدها.

وذُكِر النفاق في سورة المُدَّثر، وفي سورة العنكبوت، وهما مكيَّتان.

وذُكِرت الفتنة في سورة البروج وفي سورة الحج، في الجزء الأول المكي. فلا ينبغي أن يكون همُّنا كلمةً من تلك الكلمات لننزع عن السورة مكيتها وننسبها إلى المَدَنِيَّة.

والذي ينشرح له الصدر، ويطمئن إليه العقل، وتدل عليه الدراسات الجادة في علوم القرآن: أن آيات العلق أول ما بدئ به النزول، ثم جاءت آيات المدثر، وفيها العمل والسلوك، والأمر بالتبليغ {قُمْ فَأَنْذِرْ} [المدثر:2]، الذي يدل على الرسالة بعد النبوة. ثم جاءت سورة المزمِّل، وفيها: الإعداد للمرحلة القادمة، وما تتطلبه من جهود وجهاد وإعداد، وصبر ومصابرة على مقاومة المشركين. ثم جاء مطلع سورة القلم، وفيه رد على المتطاولين، الذين لا يحسنون قولًا ولا عملًا.

أغراض السورة:

أغراض هذه السورة أشبه بالأغراض العامَّة، التي اشتركت فيها كل السُّوَر المكيَّة، التي جاءت تُقِرُّ العقائد الأساسية، التي جاء بها الوحي، من إثبات البعث والجزاء، والجنة والنار، وإثبات الوحدانية الحقَّة لله تعالى، فلا يُتَّخذ غيره ربًّا، ولا يُعبد غيره إلهًا، ولا يُبتغي غيرَه حكمًا، والإيمان برسالة محمد الذي ختم الله به النبيِّين، وأتمَّ به مكارم الأخلاق، التي تُمثِّلُها الرحمة العامة التي بُعث الله بها محمدًا للناس كافة، {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء:107]. تزيد هذه السورة على ذلك بما اختُصَّت به، ممَّا ذكره الإمام ابن عاشور في تفسيره (التحرير والتنوير) حيث قال: (الإشعار بملاطفة الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بندائه بصفة تزمُّله. واشتملت على الأمر بقيام النبيِّ صلى الله عليه وسلم غالب الليل، والثناء على طائفة من المؤمنين حملوا أنفسهم على قيام الليل. وعلى تثبيت النبيِّ صلى الله عليه وسلم بتحمُّل إبلاغ الوحي.

والأمر بإدامة إقامة الصلاة وأداء الزكاة وإعطاءِ الصدقات.

وأمره بالتمحُّض للقيام بما أمره الله من التبليغ، وبأن يتوكل عليه.

وأمره بالإعراض عن تكذيب المشركين. وتكفَّل الله له بالنصر عليهم، وأن جزاءهم بيد الله.

والوعيد لهم بعذاب الآخرة.

ووعظهم ممَّا حل بقوم فرعون لما كذَّبوا رسول الله إليهم.

وذكر يوم القيامة ووصف أهواله.

ونسخ قيام معظم الليل بالاكتفاء بقيام بعضه؛ رَعْيًا للأعذار المُلَازمة.

والوعد بالجزاء العظيم على أفعال الخيرات، والمبادرة بالتوبة.

وأدمج في ذلك أدب قراءة القرآن وتدبُّره، وأن أعمال النهار لا يغني عنها قيام الليل)( ).

الخطاب المباشر للرسول:

والسورة كلها خطاب مباشر للرسول محمد، كما هو واضح من أولها: { يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ}، وأكثر سور هذا الجزء- ما عدا سورة نوح- تخاطب الرسول، وكذلك سور الجزء السابق، وهو الجزء الثامن والعشرون، وكذلك معظم سور جزء (عمَّ) وهو الجزء الثلاثون.

وفي هذه الأجزاء الثلاثة يحس من يقرأ القرآن الكريم: أن هناك علاقة متعينة خاصة بين الله تعالى ورسوله، هي علاقة القرب والمحبَّة والمناجاة، فليس هناك من يستطيع أن ينكر هذه العلاقة، أو يعكرها، أو يضعفها بأي وجه من الوجوه، أو بأية حال من الأحوال. انظر هذه العلاقة في سورة الصف أو الجمعة أو المنافقون أو التغابن أو الطلاق أو التحريم، يتبين لك قوة الصلة بين محمد وربه. وكذلك في سور الجزءين الأخيرين، في سور المزمل أو المدثر أو الضحى أو الشرح أو الكوثر أو المسد، وكلها تنبئ بقرب هذا الرسول المكرم من ربه الأكرم، الذي أحب الله وأحبه الله وحببه إلى خلقه، وجعل تعالى حب النبي صلى الله عليه وسلم مع حبه جزءًا من الإيمان الحقيقي.

بداية تفسير السورة:

{يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا * إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا * إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا * إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا * وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا * رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا} [المزمل:1-9].

أنواع النداءات الإلهيَّة في القرآن:

النداءات الإلهيَّة في القرآن أنواع، فمنها:النداء للناس عامة، كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ...} [البقرة:21].

ومثله النداء لبني آدم، كقوله تعالى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ} [يس:60-61]. ومثله النداء لعباد الله، كقوله تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} [الزمر:53]. وأخصُّ منها النداء إلى أهل الكتاب؛ مثل قوله تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ: أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [آل عمران:64]. والمراد بأهل الكتاب: أهل التوراة والإنجيل، وهم اليهود والنصارى على اختلاف مذاهبهم وتأويلاتهم.

وقد ينادى الكفارَ أو المشركين، كقوله تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ} [الكافرون:1-2].

وقد يكون النداء إلى الإنسان عامَّة، كما في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ} [الانفطار:6]. وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ} [الانشقاق:6].

وقد يكون النداء إلى جماعة المؤمنين، وهذا لم يجئ إلا في القرآن المدني: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة:183]. وقد تكرر هذا النداء 89 مرة. وقد يتكرَّر النداء الإلهي إلى الأشخاص؛ مثل النداء إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من أنبياء الله ورسله.

يتبع الجمعة القادمة

ان شاء الله