أضحى المنجز الأدبي القطري لافتاً بين مُجمل الإنتاج الأدبي الخليجي؛ بل والعربي؛ بفضل مجموعة من المبدعين من عدة أجيال، وصولًا لجيل الشباب، أسهموا، ولا يزالون، في مجالات الإبداع في فروع الأدب المختلفة؛ بما يُحقق نهضة ثقافية وإبداعية واضحة الملامح، تمتلك خصوصية وحضورا. ولعل من أبرز ملامح هذه النهضة هي الرواية القطرية، كما أن خريطة الشعر تحفُل بالعديد من أسماء الشعراء القطريين.

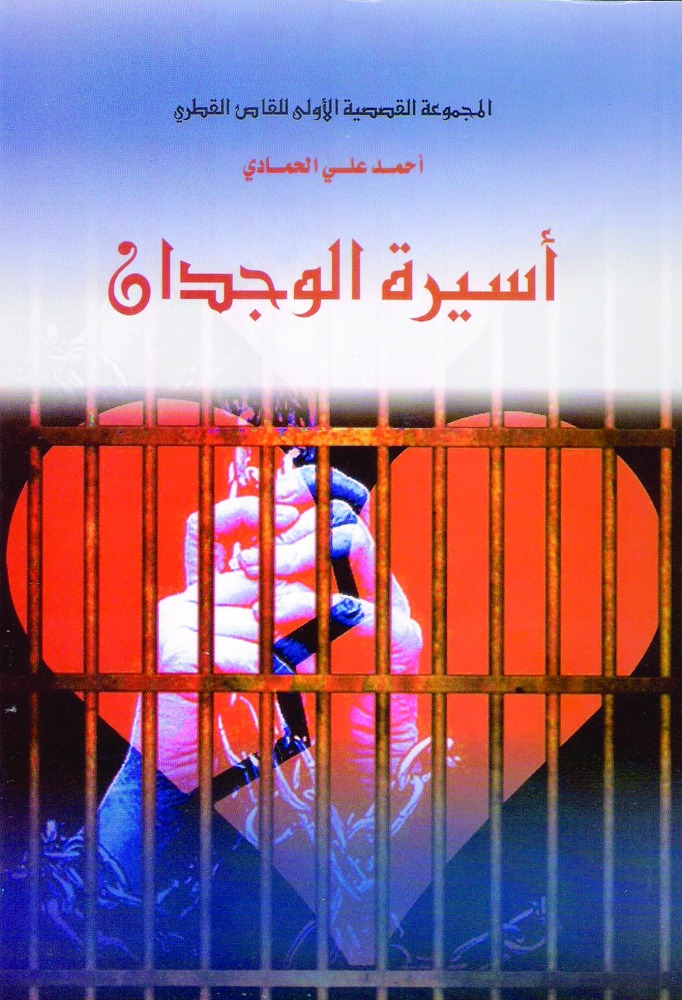

وقد تسلح أدبيًا الكاتب والقاص القطري أحمد علي الحمادي، واستطاع الولوج إلى معترك القصة القصيرة، بمجموعته الأولى، المعنونة «أسيرة الوجدان»، الصادرة عن مكتبة الطليعة العلمية بعَمان- الأردن، وتضم سبع قصص، تقع في 82 صفحة، سبقتها مقدمة على غير عادة كُتاب ذلك اللون الأدبي، تشرح بداية صلته بعالم القصة القصيرة، ودخوله «عالم الأدب الرائع» وفق توصيفه. ثم يؤكد أن قصصه مستمدة من تجاربه الخاصة في ديوان الحياة اليومية، وما دفعه لتدوينها هو أن «تضيء الدرب؛ لترفع الظلم الواقع على شخوصها من مجتمع له عادات وتقاليد مأخوذ بها، ولا يُمكن تجاوزها». ويُحاول تقديم شرح لقصصه، وكأنه يُريد أن يُغلق أمام القارئ أفقه، وباب اجتهاده في استقراء كتاباته، ويضعه أمام أمر واقع، ويجعل مخيلته تقف عند ما أراد، فلا يُحاول قراءة ما تُخفي سطوره، ويوصد الباب أمام النقاد بأن يوضح بناءه الفني للأحداث؛ «منطلقُا من التحليل الجمالي لبنية القصة في محاولة لتسليط الضوء على صورة الشخصية القصصية... عاكسًا حالتها النفسية، ووضعها الاجتماعي بلغة مكثفة، وفي حركة ضمن الزمان والمكان». فهل نجح في ذلك؟

يخترق الحمادي في قصته الأولى «أسيرة الوجدان»، حياة المرأة، وأفكارها ومعتقداتها، وأيديولوجيتها الفكرية، وبالرغم من توضيحه في مقدمته أن المقصود هو المرأة القطرية، إلا أن القصة تسبح في الفضاء، وتدور أحداثها في اللامكان، برغم أنه يبدأها بقوله «تدور أحداث هذه القصة في أحد البيوت المحافظة في هذا الوطن الكبير». ولعله يتفق مع النسق الثقافي الأول الذي ذهب إليه الدكتور رامي أبو شهاب، في كتابه «الأنساق الثقافية في القصة القطرية» (الدوحة: وزارة الثقافة والرياضة، 2016)، في عدم تحديد الأطر المكانية للقصة، ولعل سبب ذلك هو تحامله كثيرًا على ذلك المجتمع، الذي يصفه بأنه «مجتمع شرقي ذكوري بدرجة كبيرة، استمد ذكوريته بالتواتر جيلًا بعد جيلٍ».

يلمس قارئ القصة الثانية «الصبر مفتاح الفرج» أنها جمعت بين سرد الذات والخيال الأدبي، وهو ما يجعلها تنتمي لمرحلة السوبر عدمية، التي نتجت عن العولمة، وبات الأنا فيها محور القص، ولعله يعترف بذلك في مقدمته؛ فيقول: «تعتمد هذه المجموعة القصصية على مصادر متعددة منها: مشاهدات وتجارب من منظور ثقافي عام شامل وخاص مكثف، إضافة إلى عدد كبير مما قرأت سابقًا من تجارب من سبقوني من كُتاب القصة القصيرة وأربابها المبدعين». فيضع أيدينا على مشكلة باتت تؤرق المجتمع العربي عامة، والخليجي خاصة، والمتمثلة في عزوف الشباب عن الزواج، وبالتالي ظهور مشكلة العنوسة عند الفتيات، ويضع تصورًا لأسبابها: «التشدد في الصداق، التقاليد والأعراف الكاذبة، التربية الخاطئة، البطالة، التوجيه الخاطئ»، ليرى أن «المشكلة القادمة ستكون أكبر، وسيلجأ الشباب إلى الزواج العرفي، وما سيترتب عليه من سلبيات عظيمة»، وكذلك «الفساد الخلقي»، ويُرجع سببها إلى «غلاء المهور»، متسائلا عن «كيفية علاج هذه المشكلة». ويرى أن الحل في قول الحق سبحانه وتعالى: «وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ». ويستدعي التاريخ الإسلامي ليستشهد على نتيجته، فيرى أن فاطمة الزهراء تزوجها علي بن أبي طالب، رضي الله عنهما، بصداق قدره درع، وأبو طلحة تزوج أم سليم، رضي الله عنهما، وكان مهرها إسلامه.

تتردد على مسامعنا في قصة «زيارات متبادلة»، كلمات تصف المجتمع، وما بات ينتابه من تفرق وتقاطع وتحاسد؛ نتيجة حب المال، والذات، والعائلة، والحي السكني، والمهنة، والحزب السياسي، والطائفة الدينية، ويخترق حواجز النفس البشرية؛ لشخوص قريبة من الذهنية الخليجية الملتزمة. فأولاد بطلة القصة، التي يصفها بأنها «إحدى سيدات المناطق الراقية»، يعودون من النادي مبكرًا؛ لأنه ليس يوم العائلة في استخدام الملعب، ويستنتج أن الطبقية المبطنة، التي يرى أنها لا تقتصر على مدينة أو قبيلة أو طبقة اجتماعية بعينها، هي سبب تفتت المجتمع، بالرغم من انتشار التعليم والثقافة. وتمتد تلك العنصرية إلى الوافدين، ويرى أن ذلك كاد أن يؤدي إلى كوارث، ويدعو للتقارب؛ لأجل التخفيف من عمق الهوة.

ويضع القاص يده في قصة «من عاب ابتلى» على قضية بالغة الأهمية، وباتت منتشرة في كثير من المجتمعات العربية، حيث إن بطلها شاب طبيعته السخرية، والاستهتار بالقوانين والنظم، فكان دائمًا ما يجمع إخوانه وأصدقاءه، ويضحكهم على ابن عمته ذي القدرات العقلية والذهنية البسيطة، وهو يكبت في صدره، ولا يخبر أحدا، وتمر السنين، ويرزق هذا الشاب بابن معاق ذهنيًا، ويُكافح ليُعالجه، ولكنه يفشل، ويُبتلى بمقتل ابنه المتفوق علميًا بإطلاق الرصاص عليه في أحد شوارع ولاية لوس أنجلوس الأمريكية من قبل متطرفين «يهود» في الجامعة، رأوه في حملة لجمع التبرعات لأبناء غزة، ليخلص في النهاية أن كل ذي قوة وصحة ومال وعقل يجب عليه أن يشكر العاطي الوهاب، وألا ينظر لمن هم دونه نظرة معيبة، لأنه قد يُبتلى بما هو أكثر.

تختتم المجموعة القصصية بقصة «من سار على الدرب وصل»، تسرد قصة شاب مجتهد، لم تمكنه ظروفه المالية من استكمال دراسته، ويكيد له زملاؤه في العمل، إلا أنه ينجو من مكائدهم، ويسعى للوصول إلى «وزيره المشرف على هيئته الحكومية التي يعمل بها»، ولكنه يفشل لأن حاشية ذلك الوزير تمنعه، ولكن الله سبحانه وتعالى يرتب له القدر، فيقوم الوزير بزيارة مفاجئة إلى مقر عمله في يوم عطلة نهاية الأسبوع، حيث يرافقه وفد بريطاني؛ ليُطلعهم على مبنى الهيئة الجديد، وما يُقدمه من خدمات، فلا يجد أحدًا في استقباله إلا هو، فيعرض عليه رغبته في استكمال دراسته في بعثة علمية، فينقل لمكتب الوزير، ويتفرغ للدراسة على نفقة الوزارة، ليخلص في النهاية إلى أن من جد وجد، ومن زرع حصد.